https://tj.sputniknews.ru/20221006/udivitelnaya-istoriya-1051939500.html

С гор Памира к озерам Финляндии: удивительная история одной семьи

С гор Памира к озерам Финляндии: удивительная история одной семьи

Sputnik Таджикистан

История о маленькой девочке Гульбегим, удочеренной начальником российского Памирского погранотряда, заставшей Русскую революцию и ставшей женой дипломата

2022-10-06T15:13+0500

2022-10-06T15:13+0500

2022-10-06T15:13+0500

культура

таджикистан

памир

общество

россия

мир

https://cdnn1.img.sputnik.tj/img/07e6/0a/06/1051940465_0:330:3053:2047_1920x0_80_0_0_73ca1560cab1623048b5148f5b3b8d13.jpg

ДУШАНБЕ, 6 окт — Sputnik, Мунавар Мамадназаров. Фото элегантной пары с дарственной надписью на обороте "Дорогим Матлубе и Мунавару на память от Гульбегим и Густава Михайловича" была подарена мне с супругой 12 января 1976 года. На снимке - Гульбегим и Густав Лойканен. История нашего знакомства с этими удивительными людьми началась задолго до той встречи в Ленинграде.Собственно, уместнее сказать, что начинается она даже до Русской революции 1917 года, в глуши Памирских гор. В ту пору начальником Памирского погранотряда был блистательный офицер штабс-капитан Эдуард Карлович Кивикэс. Российский подданный, финн по национальности и благороднейшей души человек, защищавший интересы своего государства в заоблачных высях, он заботился не только о своих солдатах, но и рьяно отстаивал интересы местного населения, что вообще не слишком характерно для "пришлых" военных и административных чиновников в любом месте и в любое время.В 1893 году после изгнания с Восточного Памира афганцев, сотрудничавших с британской военной разведкой, там был учрежден Памирский форпост. По инициативе Кивикэса он был перенесен в Хорог, где проживало основное население горного края. В любопытном исследовании кинодокументалиста и общественного деятеля Давлата Худоназарова подчеркивается, что во время своего пребывания в Хороге Кивикэс был по сути русским правителем Памира, защищавшим местное население от двойного гнета бухарского эмира и афганцев, которые хоть и были очень условно "своими", к жителям гор никаких особых симпатий не испытывали, рассматривая их как источник поборов."Кишлак наркоматов" и архитектурный полигон: как рождался современный ДушанбеЦелая плеяда русских офицеров, служивших на Памире, оставила не только хорошую память среди местного населения, но они, как люди высокообразованные, дали начало научным изысканиям о крае, его природных особенностях, истории, культуре, филологии.Это не говоря уже о чисто гуманитарной миссии по благоустройству регионов, где им доводилось проживать. Так, по задумке Кивикэса на средства отряда центральные улицы Хорога засаживали пирамидальными тополями, на скудных посевных территориях прорывали каналы и впервые на Памире стали сеять картофель.Но семейная жизнь Кивикэса была не менее интересной, чем его общественные достижения. Во время пребывания в Хороге он удочерил 8-летную памирскую девочку Гульбегим из многодетной бедной семьи в припянджском селении Нушусп. После 15-летнего срока службы, в 1908 году, он покинул этот край в чине полковника и по согласию семьи увез девочку сначала в Одессу, а затем в Финляндию.В 1917 году Кивикэс - к тому моменту уже генерал-майор и командир 113-й дивизии - распускает своих солдат и офицеров, призывая их не участвовать в братоубийственной гражданской войне. В 1918-м он уезжает на родину в Финляндию и продолжает службу там еще 10 лет, выйдя в отставку в чине генерал-лейтенанта.Но перед тем как окончательно перебраться на родину, Кивикэс долго живет под Санкт-Петербургом, в большом просторном доме в окружении соснового леса вместе с семьей в Комарово. В этом живописном месте Гульбегим (после крещения ее чаще звали Ольга Эдуардовна) даже познакомилась с жившим по соседству знаменитым русским художником Ильей Репиным.После революции в их семейном доме располагался детский сад, и в каждый свой приезд в Ленинград Гульбегим обязательно посещала его и привозила детям подарки из Финляндии. Не стерлись из ее памяти и детские воспоминания о далекой, затерянной в горах Центральной Азии родине. Она отлично помнила имена своих братьев и сестер, незатейливые игры, обрывки песен и даже показывала нам на пальцах забытую памирскую детскую игру, имитирующую сбор тутовника.Страницы, уносимые ветром: что сохранил Таджикистан с советских временВ 1950 годах Гульбегим со своим мужем финским дипломатом Кустаа Лойканеном (мы его звали Густав Михайлович) долгое время работала в Москве в посольстве Финляндии в СССР. Она рассказала нам, как в 1957-м во время концерта на Декаде таджикской литературы и искусства в Москве она сидела в зале и с замиранием сердца и со слезами на глазах смотрела на удивительно пластичные памирские танцы и слушала ритмичные песни родного края.Увы, в то время дипломатам не разрешили общаться со своими земляками. Известный таджикский языковед профессор Рахмихудо Додихудоев обнаружил данные о Гульбегим в архиве КГБ Таджикистана, а мой брат Давлат Худоназаров собрал материал для создания документального фильма о землячке. В СССР снимать ленту о приемной дочери царского офицера не разрешили. Фильм поставили лишь в 2013 году.В 1970 годы мои родственники добились разрешения пригласить Гульбегим и ее мужа в Таджикистан и более того - устроить им поездку на Памир. Вопрос этот согласовывался очень долго. Заместитель председателя КГБ республики даже заявил, что, возможно, это подставные люди и их нельзя приглашать в республику.Но благодаря содействию тогдашних памирских руководителей, в том числе нашего отца Худоназара Мамадназарова, они все-таки приехали. В родном кишлаке, который она покинула более 60 лет назад, ее встречали селяне под звуки целого оркестра из бубнов - даф.Из Душанбе в Ленинград я летел с ними в одном самолете. Узнав, что я лечу поступать в аспирантуру, они дали мне адрес их давнего знакомого профессора Пилявского Владимира Ивановича, который стал моим научным руководителем и ввел меня в увлекательный мир истории архитектуры. За коммунизм, республику и нацию: в каких условиях ковалась Таджикская ССРВо время моей учебы в Ленинграде Гульбегим и Густав Михайлович трижды навещали нас и даже присутствовали на моей защите кандидатской диссертации в Ленинградском инженерно-строительном институте.Я благодарен судьбе, которая свела меня с этими двумя удивительно чистыми людьми. В общении с ними я почувствовал дыхание той высокой культуры прежней России, услышал ту удивительно правильную и богатую русскую речь, которая была в обиходе прежде, без той казенной шелухи, которую нанесли в наше время.Муж Гульбегим, Кустаа Лойканен, известный финский дипломат, был советником президента Кекконена по СССР и дружил с министром Косыгиным.Густав Михайлович рассказывал о двух революциях, свидетелем которых он был, живя в Санкт-Петербурге.Революция 1905 года, по его словам, была шумной и сопровождалась массовыми демонстрациями, возведениями баррикад, взрывами и перестрелками. Он вспоминал, как он с соседскими мальчишками помогал восставшим воздвигать баррикады, но, когда ватага сорванцов увидела перевернутую телегу с вареньем, их революционный пыл тут же угас. Вторую революцию, Октябрьскую, он встретил в Петербурге уже студентом Инженерного института. Просто проснулись в одно утро и узнали, что власть сменилась, и жизнь миллионов людей разделилась на две половины: до и после. А эффектный выстрел "Авроры" он считал придумкой киношников.Во время приездов Гульбегим и Густава Михайловича в Ленинград мы вместе гуляли по городу, посещали Эрмитаж, Екатерининский дворец, Мариинский театр и филармонию. Улицы Ленинграда они называли старыми названиями. К жене он обращался ласково, называя ее памирским именем."Гулечка, - говорил Густав Михайлович супруге. - А тебе не кажется, что прочитанный нами сюжет в романе Достоевского происходил именно в этом доме на Гороховой улице".Я направлял Гульбегим и Густаву Михайловичу литературу по Центральной Азии, а они после прочтения передавали эти книги в Хельсинский университет. Густав Михайлович в ответ подарил нам прекрасный альбом о Финляндии с его замечательным переводом текста на русский язык.Свои письма из небольшого уютного домика в Тапиоле, который они называли "петра" (каменный), они подписывали: Гульбегим-холла (тетя Гульбегим), он - Густав-холл, считая, если женщина - "холла", то мужчина непременно должен быть "холл".Из дехкан в большевики: жизнь, смерть и наследие Нусратулло МахсумаГульбегим завещала свой архив вместе с документами, фотографиями и памирским вещами, привезенными Кивикэсом, Хорогскому областному музею. Предки Гульбегим, по ее рассказам, пришли на Памир из афганского Бадахшана или Пакистана.Оттуда же с торговой миссией на Памир пришел мой прадед по материнской линии, оставшийся жить там до конца своих дней. Узнав об этом, Гульбегим с надеждой сказала мне: "Может, он пришел на Памир с моими предками".С уходом этих двух удивительных людей для меня ушла частица того загадочного дореволюционного мира, память о котором пропаганда тех лет старалась не афишировать.Надо сказать, что памирцы не забыли добрые дела человека, защищавшего их права в тяжелые времена - несколько лет назад правнуки Кивикэса были приглашены на Памир. А сегодня маленькая хорогская улочка и гостиница на берегу реки Гунт названы именем Кивикэса.

памир

Sputnik Таджикистан

info@sputnik.tj

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

2022

Sputnik Таджикистан

info@sputnik.tj

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

Новости

ru_TJ

Sputnik Таджикистан

info@sputnik.tj

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

Sputnik Таджикистан

info@sputnik.tj

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

памир тадикистан культура история

памир тадикистан культура история

С гор Памира к озерам Финляндии: удивительная история одной семьи

Эксклюзив

История о маленькой девочке Гульбегим, удочеренной начальником российского Памирского погранотряда, заставшей Русскую революцию и ставшей женой дипломата

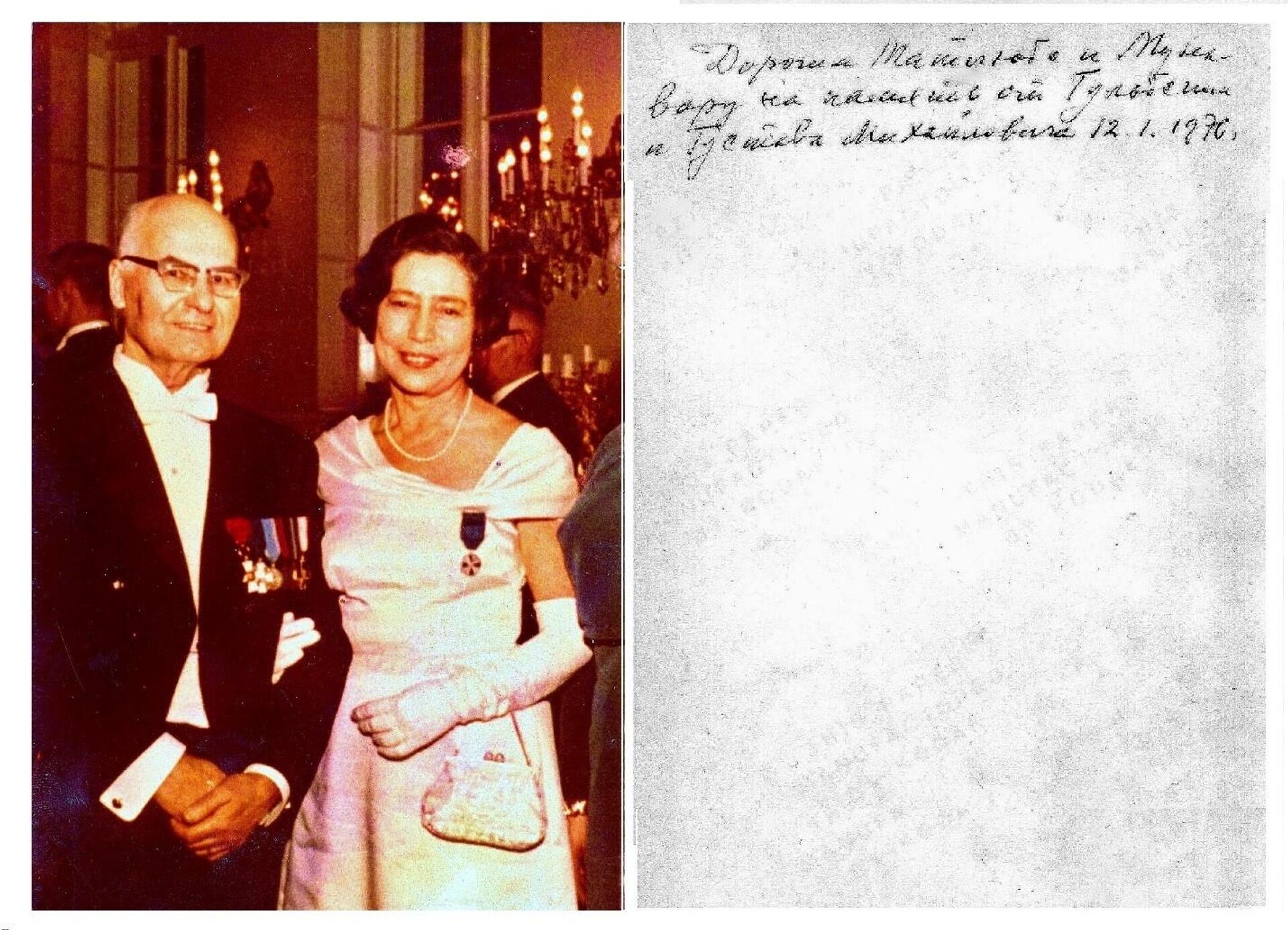

ДУШАНБЕ, 6 окт — Sputnik, Мунавар Мамадназаров. Фото элегантной пары с дарственной надписью на обороте "Дорогим Матлубе и Мунавару на память от Гульбегим и Густава Михайловича" была подарена мне с супругой 12 января 1976 года.

На снимке - Гульбегим и Густав Лойканен. История нашего знакомства с этими удивительными людьми началась задолго до той встречи в Ленинграде.

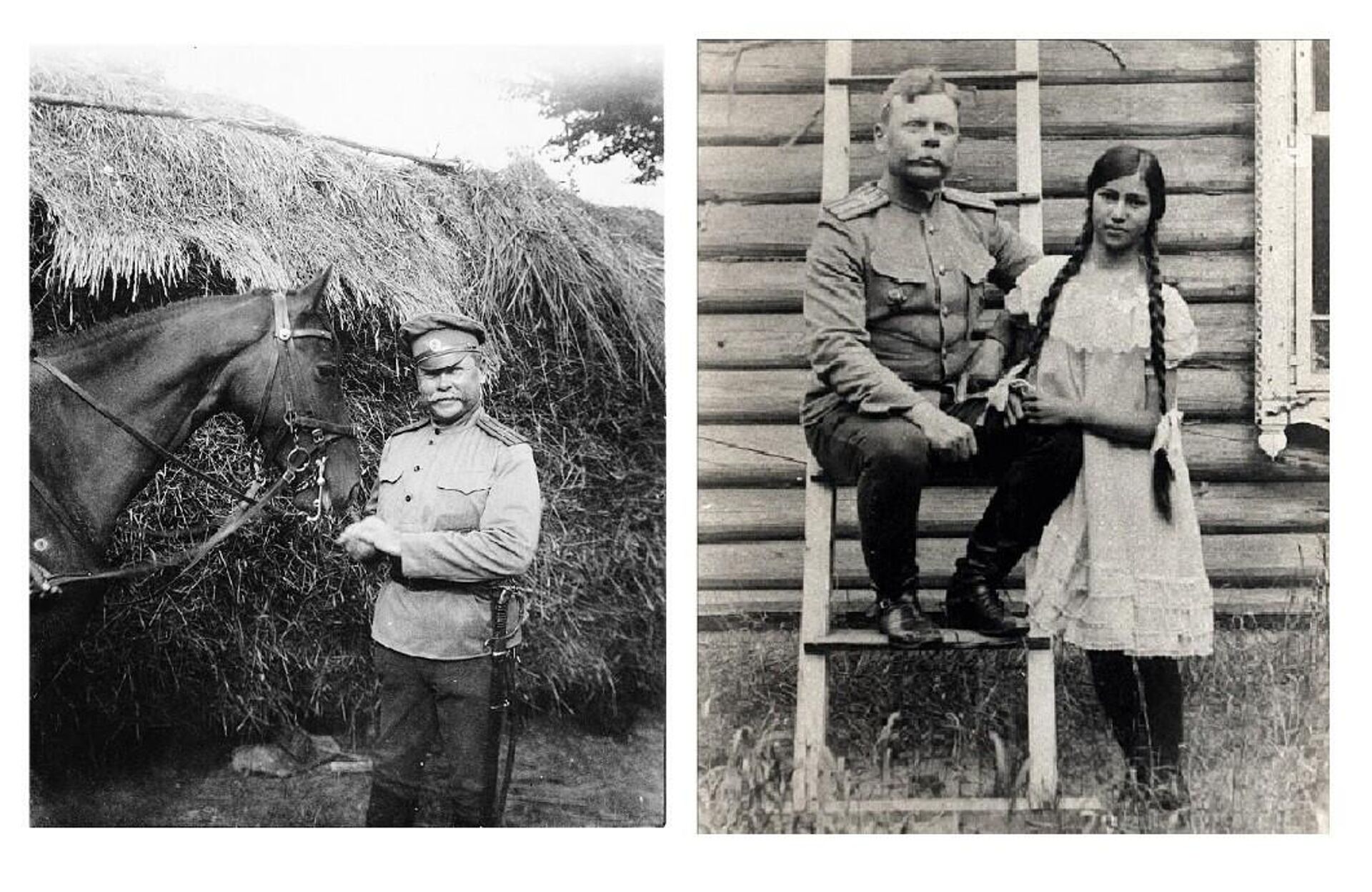

Собственно, уместнее сказать, что начинается она даже до Русской революции 1917 года, в глуши Памирских гор. В ту пору начальником Памирского погранотряда был блистательный офицер штабс-капитан Эдуард Карлович Кивикэс.

Российский подданный, финн по национальности и благороднейшей души человек, защищавший интересы своего государства в заоблачных высях, он заботился не только о своих солдатах, но и рьяно отстаивал интересы местного населения, что вообще не слишком характерно для "пришлых" военных и административных чиновников в любом месте и в любое время.

В 1893 году после изгнания с Восточного Памира афганцев, сотрудничавших с британской военной разведкой, там был учрежден Памирский форпост. По инициативе Кивикэса он был перенесен в Хорог, где проживало основное население горного края.

В любопытном исследовании кинодокументалиста и общественного деятеля Давлата Худоназарова подчеркивается, что во время своего пребывания в Хороге Кивикэс был по сути русским правителем Памира, защищавшим местное население от двойного гнета бухарского эмира и афганцев, которые хоть и были очень условно "своими", к жителям гор никаких особых симпатий не испытывали, рассматривая их как источник поборов.

Целая плеяда русских офицеров, служивших на Памире, оставила не только хорошую память среди местного населения, но они, как люди высокообразованные, дали начало научным изысканиям о крае, его природных особенностях, истории, культуре, филологии.

Это не говоря уже о чисто гуманитарной миссии по благоустройству регионов, где им доводилось проживать.

Так, по задумке Кивикэса на средства отряда центральные улицы Хорога засаживали пирамидальными тополями, на скудных посевных территориях прорывали каналы и впервые на Памире стали сеять картофель.

Но семейная жизнь Кивикэса была не менее интересной, чем его общественные достижения.

Во время пребывания в Хороге он удочерил 8-летную памирскую девочку Гульбегим из многодетной бедной семьи в припянджском селении Нушусп. После 15-летнего срока службы, в 1908 году, он покинул этот край в чине полковника и по согласию семьи увез девочку сначала в Одессу, а затем в Финляндию.

В 1917 году Кивикэс - к тому моменту уже генерал-майор и командир 113-й дивизии - распускает своих солдат и офицеров, призывая их не участвовать в братоубийственной гражданской войне. В 1918-м он уезжает на родину в Финляндию и продолжает службу там еще 10 лет, выйдя в отставку в чине генерал-лейтенанта.

Но перед тем как окончательно перебраться на родину, Кивикэс долго живет под Санкт-Петербургом, в большом просторном доме в окружении соснового леса вместе с семьей в Комарово. В этом живописном месте Гульбегим (после крещения ее чаще звали Ольга Эдуардовна) даже познакомилась с жившим по соседству знаменитым русским художником Ильей Репиным.

После революции в их семейном доме располагался детский сад, и в каждый свой приезд в Ленинград Гульбегим обязательно посещала его и привозила детям подарки из Финляндии. Не стерлись из ее памяти и детские воспоминания о далекой, затерянной в горах Центральной Азии родине.

Она отлично помнила имена своих братьев и сестер, незатейливые игры, обрывки песен и даже показывала нам на пальцах забытую памирскую детскую игру, имитирующую сбор тутовника.

В 1950 годах Гульбегим со своим мужем финским дипломатом Кустаа Лойканеном (мы его звали Густав Михайлович) долгое время работала в Москве в посольстве Финляндии в СССР.

Она рассказала нам, как в 1957-м во время концерта на Декаде таджикской литературы и искусства в Москве она сидела в зале и с замиранием сердца и со слезами на глазах смотрела на удивительно пластичные памирские танцы и слушала ритмичные песни родного края.

Увы, в то время дипломатам не разрешили общаться со своими земляками. Известный таджикский языковед профессор Рахмихудо Додихудоев обнаружил данные о Гульбегим в архиве КГБ Таджикистана, а мой брат Давлат Худоназаров собрал материал для создания документального фильма о землячке.

В СССР снимать ленту о приемной дочери царского офицера не разрешили. Фильм поставили лишь в 2013 году.

В 1970 годы мои родственники добились разрешения пригласить Гульбегим и ее мужа в Таджикистан и более того - устроить им поездку на Памир. Вопрос этот согласовывался очень долго. Заместитель председателя КГБ республики даже заявил, что, возможно, это подставные люди и их нельзя приглашать в республику.

Но благодаря содействию тогдашних памирских руководителей, в том числе нашего отца Худоназара Мамадназарова, они все-таки приехали. В родном кишлаке, который она покинула более 60 лет назад, ее встречали селяне под звуки целого оркестра из бубнов - даф.

Из Душанбе в Ленинград я летел с ними в одном самолете. Узнав, что я лечу поступать в аспирантуру, они дали мне адрес их давнего знакомого профессора Пилявского Владимира Ивановича, который стал моим научным руководителем и ввел меня в увлекательный мир истории архитектуры.

Во время моей учебы в Ленинграде Гульбегим и Густав Михайлович трижды навещали нас и даже присутствовали на моей защите кандидатской диссертации в Ленинградском инженерно-строительном институте.

Я благодарен судьбе, которая свела меня с этими двумя удивительно чистыми людьми. В общении с ними я почувствовал дыхание той высокой культуры прежней России, услышал ту удивительно правильную и богатую русскую речь, которая была в обиходе прежде, без той казенной шелухи, которую нанесли в наше время.

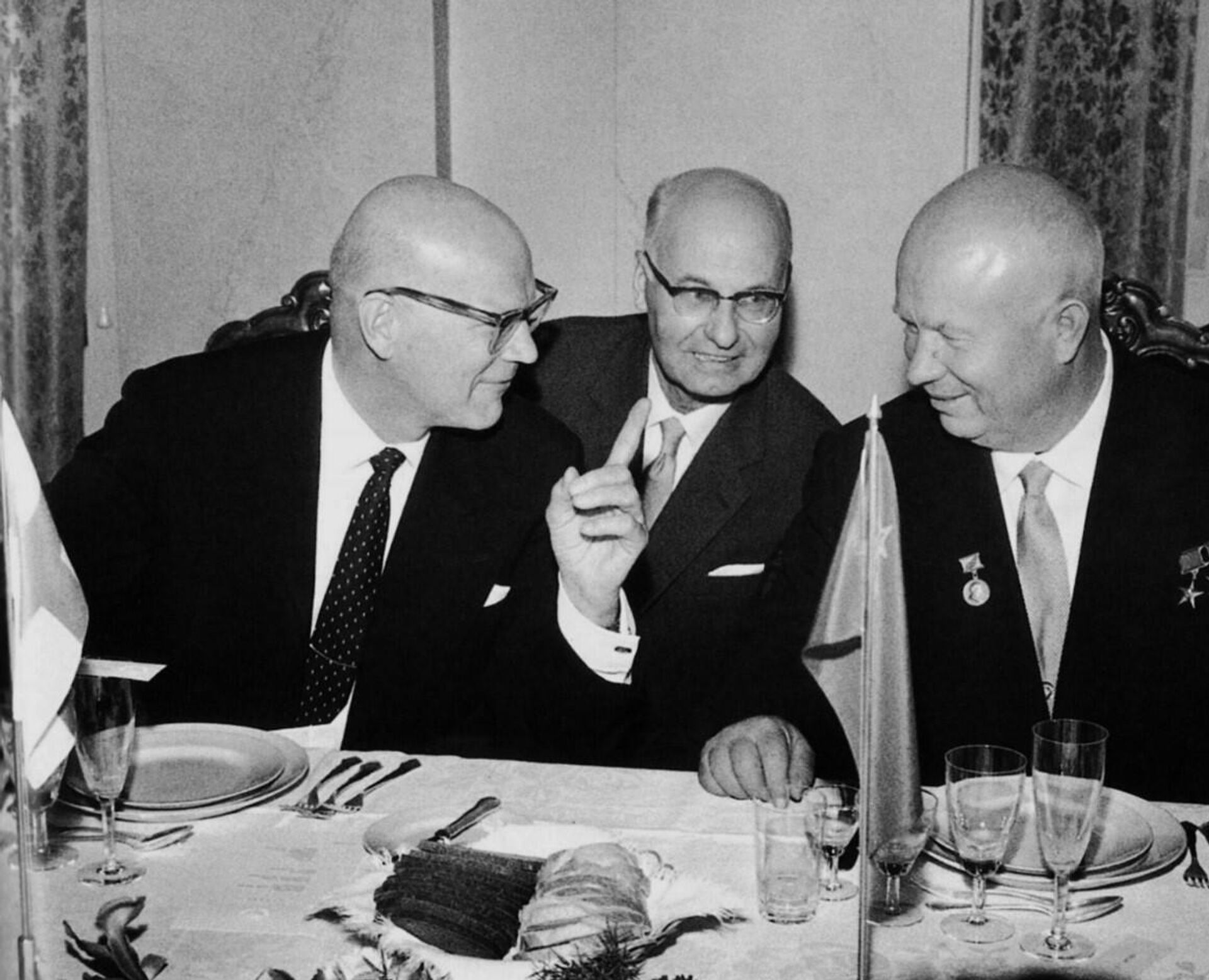

Муж Гульбегим, Кустаа Лойканен, известный финский дипломат, был советником президента Кекконена по СССР и дружил с министром Косыгиным.

Густав Михайлович рассказывал о двух революциях, свидетелем которых он был, живя в Санкт-Петербурге.

Революция 1905 года, по его словам, была шумной и сопровождалась массовыми демонстрациями, возведениями баррикад, взрывами и перестрелками. Он вспоминал, как он с соседскими мальчишками помогал восставшим воздвигать баррикады, но, когда ватага сорванцов увидела перевернутую телегу с вареньем, их революционный пыл тут же угас.

Вторую революцию, Октябрьскую, он встретил в Петербурге уже студентом Инженерного института. Просто проснулись в одно утро и узнали, что власть сменилась, и жизнь миллионов людей разделилась на две половины: до и после. А эффектный выстрел "Авроры" он считал придумкой киношников.

Во время приездов Гульбегим и Густава Михайловича в Ленинград мы вместе гуляли по городу, посещали Эрмитаж, Екатерининский дворец, Мариинский театр и филармонию. Улицы Ленинграда они называли старыми названиями. К жене он обращался ласково, называя ее памирским именем.

"Гулечка, - говорил Густав Михайлович супруге. - А тебе не кажется, что прочитанный нами сюжет в романе Достоевского происходил именно в этом доме на Гороховой улице".

Я направлял Гульбегим и Густаву Михайловичу литературу по Центральной Азии, а они после прочтения передавали эти книги в Хельсинский университет. Густав Михайлович в ответ подарил нам прекрасный альбом о Финляндии с его замечательным переводом текста на русский язык.

Свои письма из небольшого уютного домика в Тапиоле, который они называли "петра" (каменный), они подписывали: Гульбегим-холла (тетя Гульбегим), он - Густав-холл, считая, если женщина - "холла", то мужчина непременно должен быть "холл".

Гульбегим завещала свой архив вместе с документами, фотографиями и памирским вещами, привезенными Кивикэсом, Хорогскому областному музею. Предки Гульбегим, по ее рассказам, пришли на Памир из афганского Бадахшана или Пакистана.

Оттуда же с торговой миссией на Памир пришел мой прадед по материнской линии, оставшийся жить там до конца своих дней. Узнав об этом, Гульбегим с надеждой сказала мне: "Может, он пришел на Памир с моими предками".

С уходом этих двух удивительных людей для меня ушла частица того загадочного дореволюционного мира, память о котором пропаганда тех лет старалась не афишировать.

Надо сказать, что памирцы не забыли добрые дела человека, защищавшего их права в тяжелые времена - несколько лет назад правнуки Кивикэса были приглашены на Памир. А сегодня маленькая хорогская улочка и гостиница на берегу реки Гунт названы именем Кивикэса.